La agobiopsia renale

A cura del Dott. Alfonso Lagi

È un problema che mi ha colpito a suo tempo e che mi è rimasto scolpito nella memoria.

Forse pochi sanno o ricordano che il Professore ed io abbiamo fatto le prime agobiopsie renali negli ospedali fiorentini.

Siamo nel 1975. Entrambi si lavorava in Medicina Interna nella ‘Divisione’ (allora quelle che conoscete come unità operative avevano un appellativo militare e questo la dice lunga sui rapporti fra i Colleghi all’interno) diretta dal professor Vannucchi. Lui era uno dei due Aiuti, io l’ultimo degli assistenti, soprattutto in termini di tempo. Ero giovanissimo e avevo avuto il posto a incarico per una combinazione di eventi tali che penso fossero possibili solo in quel periodo.

Una delle nostre preoccupazioni, parlo al plurale perché già allora eravamo molto affiatati e non solo si condivideva il lavoro e lo studio ma anche i progetti professionali, era come fare a scalare la gerarchia e conquistare un posto da Primario.

La nefrologia era una disciplina medica giovane. Fino a quegli anni aveva dominato la urologia, in mano ai chirurghi, alcune dei quali, non sapendo operare, si erano dedicati alla gestione della insufficienza renale cronica e avevano dato inizio alla disciplina che si occupava di attaccare a delle macchine depuratrici il pazinte, la così detta dialisi. Quindi, accanto alle Divisioni di Urologia, erano nate le sezioni di Dialisi. Di Nefrologia medica, di malattia curabili con i farmaci, ci si occupavano solo in alcune cattedre di Medicina Interna, in Toscana principalmente quella di Pisa e fuori quella di Modena dove il Clinico medico era diventato cultore della materia. Per vicinanza le nostre simpatie andavano a Pisa, dove aveva illuminato la disciplina il famosissimo professore Gabriele Monasterio di cui conservo ancora il volume ‘Nefrologia’, vero best seller dell’epoca. La mia passione mi portava a Pisa, dove nei giorni liberi andavo per sentire le lezioni, purtroppo non più di Monasterio, ma dei suoi epigoni in particolare del professor Quirino Maggiore. A poco a poco entravo nella materia e nelle sedute di studio serali, nei lungi dopo cena a casa sua riferivo al professor Berni i particolari che avevo appreso, descrivendoli con l’entusiasmo del neofita mentre lui mi ascoltava sempre interessato e recettivo. Si pensava di fare altrettanto, si progettava una cosa e poi un’altra, si era affascinati dal poter fare la biopsia renale che appariva allora (non esisteva l’imaging ecografica né tanto meno la Tac) come un’indagine profondamente innovativa.

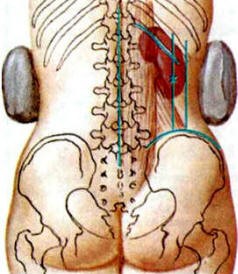

Nessuna a Firenze faceva la biopsia renale mediante ago. Se proprio volevi farla dovevi rivolgerti ad un chirurgo che doveva portare il paziente in sala operatoria, fare un’anestesia generale, un taglio nella pancia e poi un altro taglio sul rene, fare l’emostasi a punti e così via, un vero intervento chirurgico che il paziente non voleva fare e a cui il chirurgo non era interessato poiché il suo sforzo era, giustamente, diretto alla patologia chirurgica e non a quella medica.

Che gli Internisti e la sbrigassero da soli!

L’occasione capitò. Bastava cercarla. Ricordo ancora che si trattava di un giovane, poco più che ventenne, ricoverato in Ematologia per una anemia e per una strana patologia polmonare che allora i medici non riuscivano a comprendere. Il professore fu chiamato per un consulto perché il ragazzo aveva una quantità enorme di proteine nelle urine. La prima agobiopsia. Avevamo studiato come fare, eravamo andati insieme a vedere da colleghi prima a Bologna e poi a Pisa. Insomma facemmo tutto come ci avevano insegnato e bucammo quel rene. L’ago, un Vim Silverman, era poco più che un ferro da calza, ma andò tutto bene. Nessun dolore, nessuna ematuria. Ma la cosa strabiliante fu il risultato. Si trattava di una rara forma di glomerulonefrite autoimmune. A questo punto per i medici che dovessero leggere dirò che si tratta di una sindrome di Goodpasture. Incredibile! Portai i preparati istologici a Bologna, dove esisteva una rinomata cattedra di nefrologia e i colleghi rimasero a bocca aperta. Loro ne avevano fatte a centinaia di agobiopsie ma non avevano mai avuto la fortuna di incontrare quella malattia. Noi, alla prima, avevamo potuto fare quel tipo di diagnosi. Ci facemmo un lavoro scientifico e un paio di tesi. Naturalmente il paziente se ne giovò per un misto di terapia immunosoppressiva che gli evitò la dialisi.

Fu allora che cominciarono i guai. Fummo così galvanizzati che volemmo farne altre e una di queste ci creò un problema. Una ematuria massiva che portò alla necessità di una nefrectomia.

Ricordo ancora quel periodo con angoscia. La perdita di sangue con le urine, la ematuria, sembrava cessata ma dopo qualche giorno eccola di nuovo. Il meccanismo era semplice a capire: si formava un coagulo nella zona dove era stata fatto il buco e, quando dopo qualche giorno il coagulo cascava, ecco che ricompariva il sangue. Si sperava sempre, alla fine il malato si infebbrò e il quadro apparve ancora più complesso e complicato, addirittura rischioso per la sopravvivenza.

Una notte mi suonò il telefono di casa. Erano le tre. Non mi meravigliai più di tanto perché capitava che l’ospedale chiamasse. In quegli anni non era così diffusa la collaborazione fra le varie strutture ospedaliere e ognuno cercava di risolvere i propri problemi. Non era il medico di guardia ma la voce angosciata del professore.

“Vieni… vediamoci… si tratta di quel paziente… dobbiamo prendere una decisione.”

Allora non c’era il web e quando si volevano sapere le notizie su un argomento scientifico bisognava scartabellare libri e riviste. Quella notte ne aveva portate una montagna. Volumi di trecento pagine in cui aveva sottolineato qualche riga. Articoli di chirurgia, di urologia, di nefrologia, Insomma aveva passato la notte a raccogliere dati per capire cosa si sarebbe dovuto fare. La conclusione era che bisognava togliere il rene per la sicurezza del paziente. Era la cosa peggiore che poteva capitarci, al paziente e a noi. Bisognava dirlo a lui, alla famiglia e poi farlo o meglio chiedere a un collega chirurgo di farlo.

Fu fatto tutto con la morte nel cuore.

Una pessima conclusione per il paziente. Non sempre la nostra vita professionale è costellata di successi ma anche da errori. È importante riconoscerli e non ripeterli. Così ci auguriamo che accada sempre.

La sua eredità intellettuale vive nel futuro dei suoi allievi.